김하율 장편 ‘어쩌다 노산’…40대 중반 둘째 가졌던 경험을 소설로

고된 노산 경험 쓰면서도 유머 감각 빛나

[연합뉴스 자료사진. 기사 내용과 직접 관련 없음]

(서울=연합뉴스) 김용래 기자 = “그나저나 내가 올해 몇 살이던가. 한국 나이로 44세였다. (중략) 예전에 시어머니와 며느리가 동시에 배가 불러왔던 그 시절을 떠올리면 아이는 손자뻘인 셈이다. 우리는 머릿속으로 분주히 나이를 계산하고 있었다. 애가 학교에 들어갔을 때 우리는 오십 대, 우리가 환갑일 때 아이는 여전히 고딩.”

30대 중반의 나이에 결혼해 5년 전 첫 아이를 난임 전문 병원에 다니며 어렵게 가졌던 소설가 ‘하율’은 마흔넷에 갑작스럽게 자연임신으로 둘째를 갖게 된 것을 알고서 난감해한다.

첫째를 어느 정도 키워놓고 이제 일을 좀 해보려던 때 계획에도 없던 임신을 하게 되고, 때맞춰 팬데믹까지 겹치면서 무엇 하나 수월하게 풀리는 일이 없다.

김하율의 장편소설 ‘어쩌다 노산'(은행나무)은 작가의 출산과 육아 경험을 바탕으로 한 자전적 소설이다. 주인공인 소설가 ‘하율’도 작가 본인 이름을 그대로 가져와 썼고, 읽다 보면 이것이 에세이인지 소설인지 구분하기 어려울 정도로 작가의 실제 삶의 궤적이 많이 담겼다.

지난 11일 전화로 만난 김 작가는 “친구(작중인물 ‘유화’) 얘기는 허구가 많지만, 다른 부분들은 거의 내 실제 삶을 반영했다”면서 “개인적으로 나를 아는 분들은 실제 이야기가 아니냐고 말할 정도로 (내 삶과) 비슷한 부분이 많다”고 했다.

‘어쩌다 노산’은 시원시원한 스토리 전개, 언어유희와 자학이 곁들여진 수준 높은 유머 등으로 높은 가독성이 돋보이는 소설이다.

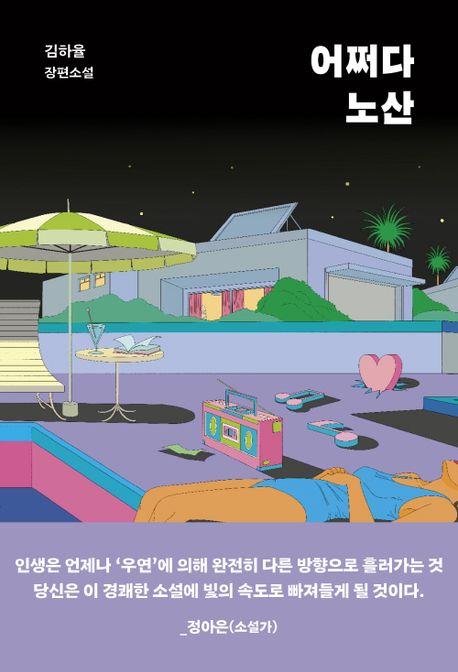

[은행나무 제공. 재판매 및 DB 금지]

작품 속에는 작가가 자신이 과거에 쓴 단편과 장편소설의 내용을 일종의 ‘소설 속의 소설’ 형식으로 들여온 부분도 여러 군데 있는데, 이 또한 읽는 재미를 더한다.

이 작품은 무엇보다 솔직하고 유쾌 발랄한 가족 시트콤이자, ‘블랙 코미디’다.

난임과 출산을 거쳐 마흔넷의 나이에 예상치 않게 둘째를 가진 작가가 노산을 겪으면서 결혼·임신·출산을 둘러싼 우리 사회의 어둡고도 왜곡된 측면을 풍자한다는 점에서 ‘블랙’이고, 주인공 김하율과 그의 단짝 친구 유화가 삶 속에서 시종일관 유머를 잃지 않는다는 점에서 ‘코미디’다.

주인공 ‘하율’은 보건소에서 준 임산부 배지를 가방에 달고서 지하철을 타고는 자리를 양보하지 않는 사람을 눈빛으로 제압한다.

“임신은 벼슬이다. 특히나 노산은 정일품이다. 영의정 정도? 오늘날 수상이나 총리 정도의 직급은 줘야 한다고 본다. 그런데 의전을 못할망정 어서 발딱 일어나지 못해? 나는 눈빛으로 상대를 일으켜 세웠고 우아하게 자리에 앉았다.”

임신과 출산, 특히 노산이 결코 쉬운 일이 아니라는 것을 경험해 본 사람들은 잘 알 것이다. 작가는 노산을 경험하면서 겪은 각종 불안과 고뇌를 유머로 승화시키는데 그것이 웃음과 함께 울림을 준다.

주인공의 단짝 친구 ‘유화’의 존재와 그가 자식처럼 기르는 꿀벌들은 자칫 단조롭게 흐를 수도 있던 소설에 생기와 철학적 의미를 불어넣어 준다.

뉴욕에서 재즈피아니스트로 활동하는 하율의 친구 유화는 미국에서 동성 연인과 결혼식을 올린 뒤 한국의 가족과 연을 끊은 채 행복한 삶을 일궈나간다. 출산 준비와 육아에 지친 하율과 그는 자주 통화하며 소식을 주고받는데, 반려동물 입양을 준비하다가 도시 양봉을 결심하며 꿀벌들을 자식처럼 키우게 된다.

여기서 사람의 자녀는 꿀벌과 등치된다.

“이렇게 개체 수가 감소하는 현상을 ‘벌집군집붕괴증후군’이라고 했다. 이 현상의 특징은 꿀을 찾으러 나간 꿀벌이 집으로 돌아오지 못하는 것이다. 이렇게 일벌이 돌아오지 못하면 벌집에 남아 있는 여왕벌과 애벌레는 죽는다.”

저출산으로 불어닥칠 인구절벽이라는 사회적 문제를 꿀벌 감소라는 환경 문제와 연결 지어 지적한 대목이다.

[연합뉴스 자료사진]

작가는 작품 집필 동기로 “고령의 난임 부부가 많은 시대에 위안을 주고 싶었다”면서 “‘작가의 말’에서 ‘좋은 엄마로서 자질은 없지만 이들(가족)을 생각하면 좋은 사람이 되고 싶어진다’고 썼는데 엄마는 좋은 사람으로는 부족하고 사실은 행복한 사람이 돼야 하는 것 같다”고 했다.

험난한 세상에 아이를 낳아 기른다는 것은, 고되지만 그 무엇과도 비교할 수 없이 보람 있는 일이고 또 행복한 일임을 이 작품은 유머와 품위를 잃지 않고 솔직하게 말하고 있다.

소설 속에서 작가는 주인공이 담당 산부인과 의사와 나눈 이런 얘기도 들려줬는데, 고개가 깊이 끄덕여졌다.

“‘선생님, 이런 세상에서 아이를 낳는 건 잘하는 행동일까요?’ 의자에서 내려오며 내가 물었다. 심 박사는 자리에 앉으며 말했다. ‘그럼요 어떠한 상황에서도요.'”

김하율(45) 작가는 2013년 단편 ‘바통’으로 등단해 장편 ‘나를 구독해줘’ 등을 썼으며 장편 ‘이 별이 마음에 들어’로 지난해 제11회 수림문학상을 받았다.

은행나무. 204쪽.

yonglae@yna.co.kr