‘패신저’·’스텔라 마리스’ 동시에 번역돼

남매가 각각 주인공인 연작 형식…생과 사, 우주에 관한 존재론적 질문 가득

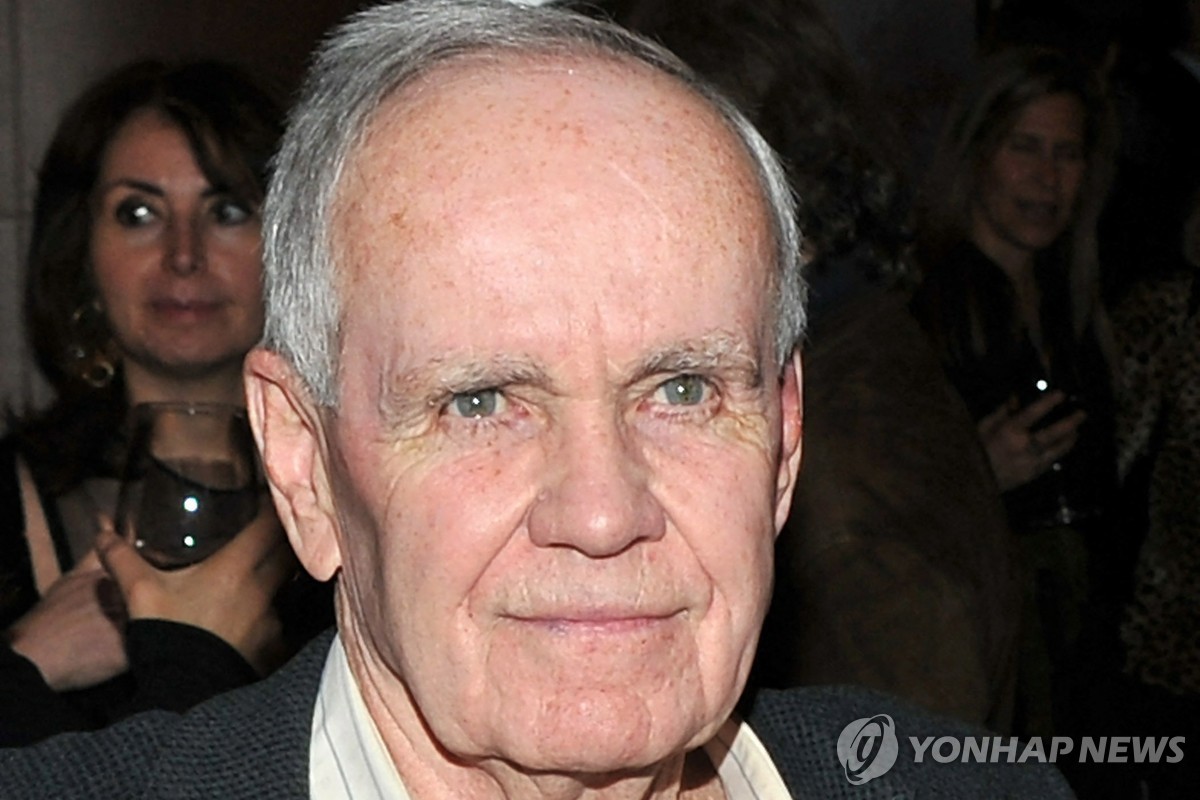

[게티이미지·AFP=연합뉴스 자료사진]

(서울=연합뉴스) 김용래 기자 = 촉망받는 물리학도였던 보비 웨스턴은 10년 전 스무살의 나이에 스스로 생을 마감한 여동생 얼리샤를 마음속에 묻은 채 살아간다. 학문의 길을 포기한 뒤 그는 바닷속에 잠긴 화물이나 유실물을 찾아 건져내는 인양 잠수부가 된다.

어느 날 그는 새벽 동료 잠수부와 함께 바닷속으로 추락한 비행기를 조사한다. 조종사와 승객 등 9명의 시체가 함께 발견된 비행기 내부엔 수상하게도 조종사의 운항 가방과 블랙박스가 사라지고 없다.

며칠 뒤 보비의 집에는 정장을 입은 요원 두 명이 찾아오고 그에게 비행기에 관해 캐묻는다. 보비는 비행기 추락 사건에 모종의 음모가 있다는 걸 직감하고, 함께 잠수했던 동료이자 친구 오일러가 베네수엘라에 일하러 갔다가 죽으면서 사건에 대한 의혹은 커져만 간다.

올해 작고한 미국 현대소설의 거장 코맥 매카시가 생전에 마지막으로 남긴 유작 중 하나인 소설 ‘패신저’의 대강의 줄거리다.

추락한 비행기와 그에 얽힌 미스터리가 소설의 뼈대를 이루는 것처럼 보이지만 이런 스토리는 그저 외피일 뿐이다. 매카시는 이 작품에서 곧 다가올 자기 죽음을 직감한 듯 생과 사, 이 세상과 우주에 대한 철학적이고 존재론적인 사유가 빛나는 묵직한 문장들을 곳곳에 던져놓는다.

“슬픔은 삶의 재료야. 슬픔이 없는 삶은 아예 삶이 아니지. 하지만 후회는 감옥이야. 네가 아주 소중하게 여기는 너의 일부가 더는 찾을 수도, 그렇다고 절대 잊을 수도 없는 어떤 교차로에 영원히 꽂혀 있는 거야.” (267쪽)

[문학동네 제공. 재판매 및 DB 금지]

‘패신저’는 매카시가 올해 6월 작고하기 전인 지난해에 ‘스텔라 마리스’와 함께 16년 만에 발표한 장편소설이다.

매카시의 작품들을 소개해온 번역가 정영목 이화여대 통번역대학원 교수의 번역으로 두 유작이 이번에 동시 출간됐다.

두 소설은 연작 형식으로 내용이 이어진다. 맨해튼 프로젝트에 참여해 인류 최초의 핵폭탄을 만드는 데 힘을 보탠 물리학자 아버지를 둔 남매가 각각 주인공으로 나오는 두 작품은 작가가 말년에 깊은 관심을 기울여온 수학과 과학에 대한 통찰을 바탕으로 신과 인간, 역사, 죽음, 우주 등에 관한 본질적 질문들을 던진다.

‘패신저’가 오빠 보비가 중심인물이라면 ‘스텔라 마리스’는 웨스턴 남매의 여동생 얼리샤가 주인공이다.

정신과 의사 닥터 코언과 얼리샤의 상담을 기록한 녹취록이라는 특이한 형식이 우선 눈에 띈다. 소설은 1972년 위스콘신주의 정신과 치료시설 ‘스텔라 마리스’를 제 발로 찾아간 얼리샤가 의사와 나눈 일곱 차례의 대화가 전부다.

스무 살의 나이에 명문 시카고대 수학과 박사과정에 다니는 천재 얼리샤는 편집성 조현병을 앓으며 오랜 기간 환각 증상으로 고통받는다. 얼리샤는 이런 정신적 문제를 겪으면서 세계의 절대 진리를 담고 있는 듯한 수학에서 구원을 얻고자 하지만, 진리에 결코 닿을 수 없다는 것을 깨닫고 절망한다.

수학으로 진리와 합일(合一)을 이루겠다는 얼리샤의 갈급한 욕망은 결국 그의 존재 자체를 무너뜨리고 만다.

“나는 방정식을 사랑했어요. 합계를 위한 기호들을 거느린 커다란 시그마를 사랑했어요. 수식으로 전개되는 서사를 사랑했어요. 나는 그 방정식들이 (중략) 거기 내 눈앞에 실재한다는 걸 이해했어요. 그건 종이 안에, 잉크 안에, 내 안에 있었어요. 우주 안에.” (‘스텔라 마리스’ 149~150쪽)

[문학동네 제공. 재판매 및 DB 금지]

얼리샤의 모든 것이었다가 절망을 안겨준 수학과 그녀가 겪는 기인한 환각, 인류의 재앙이 될 수 있는 핵폭탄 개발에 참여한 아버지에 대한 이야기를 거쳐 의사는 조금씩 얼리샤의 내면으로 들어간다. 그 가장 깊숙한 곳에는 다름 아닌 죽음의 문턱에서 자신을 떠나려는 오빠 보비가 있다.

아무리 진리를 궁구(窮究)하더라도 그것을 손에 쥘 수 없다는 얼리샤의 절망과 허무가 코맥 매카시 특유의 건조하고도 서늘한, 툭툭 던지는 듯한 문장들에 담겼다.

두 소설에는 작가 본인의 자전적 요소도 곳곳에 녹아 있다.

매카시는 대학에서 잠시 물리학과 공학을 공부했는데 소설 속 웨스턴 남매의 아버지가 핵물리학자로 설정되고 보비 역시 물리학도로 나온다. 보비가 무일푼으로 떠돌던 시절의 묘사는 매카시가 소설을 쓰며 극빈자 생활을 하던 때의 경험이 반영됐고, 수학에 미친 얼리샤처럼 매카시도 숨을 거두기 직전까지 추상 수학에 천착했다고 한다.

두 소설에는 매카시 특유의 어둡고 묵시록적인 세계관이 전작 ‘더 로드’에서처럼 흐른다. 작가의 유작이라는 사실이 주는 무게감 탓인지 작품 전반에 드리운 비감(悲感)이 더 예사롭지 않게 다가온다.

‘패신저’ 속 한 구절은 작가 본인을 지칭하는 것 같기도 하다.

“여기 이야기가 있다. 주위가 어두워지는 동안 우주에 홀로 서 있는 모든 인간 가운데 마지막 인간. 하나의 슬픔으로 모든 것을 슬퍼하는 인간.”(693쪽)

문학동네. 정영목 옮김. 각 권 736쪽, 336쪽.

yonglae@yna.co.kr