핑크 플로이드·레드 제플린 앨범 커버 만든 전설적 제작사 다큐

“음악뿐만 아니라 앨범 커버에도 아름다움 있어”

[티캐스트 제공. 재판매 및 DB 금지]

(서울=연합뉴스) 오보람 기자 = 록을 잘 모르는 사람이라도 핑크 플로이드의 8집 ‘더 다크 사이드 오브 더 문'(The Dark Side of the Moon)의 앨범 커버만큼은 친숙할 듯하다.

프리즘을 통과한 빛이 무지개색으로 갈리지는 모습을 형상화한 그래픽으로, 비틀스의 ‘애비 로드’와 더불어 역사상 가장 유명한 앨범 커버로 꼽힌다.

1973년 발매된 이 음반은 록 앨범으로는 역대 최다인 4천300여만장의 판매고를 올렸다. 앨범 커버 이미지는 옷이나 문신 등 패션으로 활용됐고 시위 현장에서는 정치적 메시지로 쓰이기도 했다.

‘더 다크 사이드 오브 더 문’을 포함해 핑크 플로이드 앨범 커버 대부분을 작업한 건 영국의 작은 디자인 회사 ‘힙노시스’다.

마약 파티에서 만나 절친한 친구 사이가 된 두 청년 스톰 소거슨과 오브리 파월이 1968년 세운 이 회사는 레드 제플린, 폴 매카트니 같은 당대 최고의 아티스트와 협업하며 ‘록의 시대’를 통과했다.

두 사람과 힙노시스의 이야기가 다큐멘터리 영화 ‘힙노시스: LP 커버의 전설’로 나왔다. 힙노시스와 함께한 아티스트들의 인터뷰와 파월의 회상, 당시 사진·영상을 토대로 힙노시스의 앨범 커버 제작에 얽힌 이야기를 들려준다. 영국 유명 배우 콜린 퍼스가 제작에 참여했다.

다음 달 1일 개봉을 앞두고 서면으로 만난 앤턴 코르빈 감독은 “다큐멘터리 연출을 맡아달라는 파월의 제안을 받고 처음엔 망설였다”면서도 “힙노시스의 이야기는 너무 대단해서 영화로 안 만들기엔 너무 아까웠다”고 말했다.

“어린 시절부터 그들의 훌륭한 앨범 커버를 보며 자랐다”는 그는 이 작품에 도전하지 않을 수 없었다고 했다.

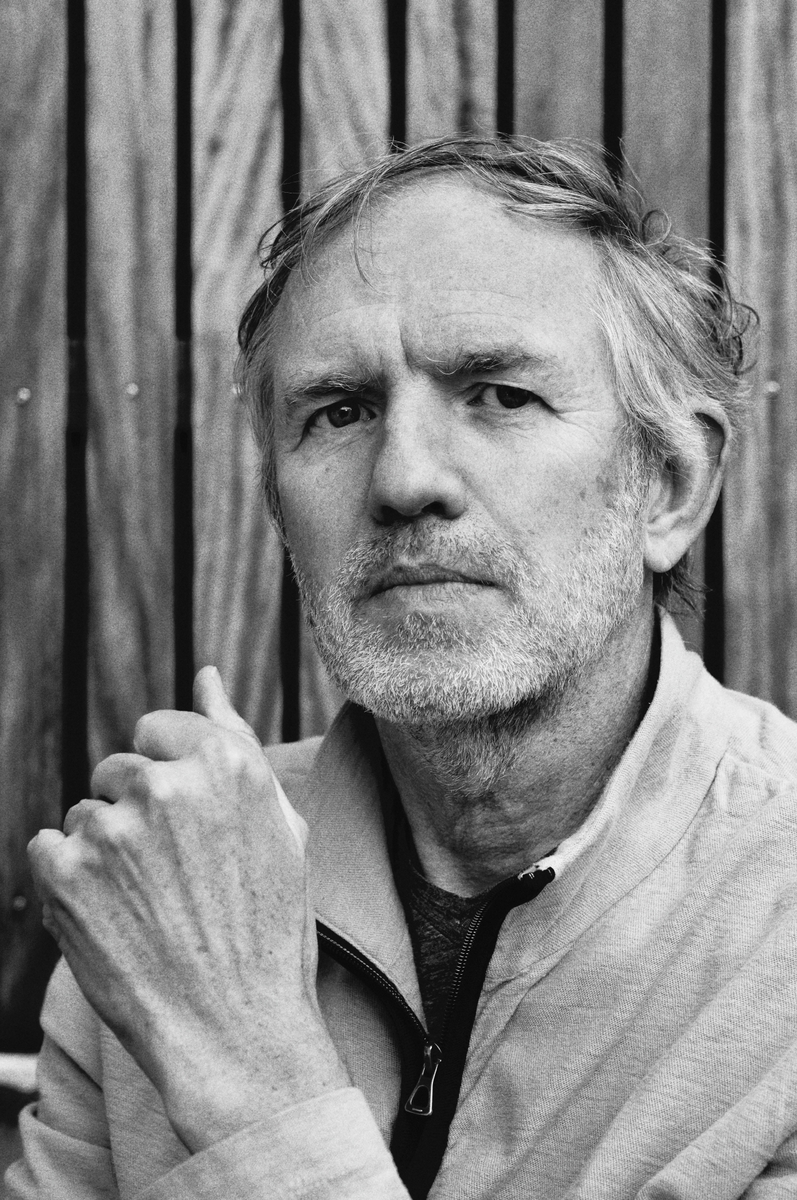

오브리 파월(좌)과 스톰 소거슨

[티캐스트 제공. 재판매 및 DB 금지]

‘모스트 원티드 맨'(2014), ‘라이프'(2015) 등의 영화를 선보인 코르빈 감독은 세계적인 사진작가이기도 하다. 롤링 스톤스, 메탈리카, 더 킬러스, U2 등의 앨범 커버 사진이 그의 손에서 나왔다. 영화 연출력뿐만 아니라 앨범 커버에 대한 조예까지 갖춘 그가 ‘힙노시스’ 다큐멘터리 감독의 적임자였던 셈이다.

“1960∼1970년대 청소년기를 보내는 동안 저는 음악에 미쳐 있었어요. 음악과 관련된 모든 것을 파고들었는데, 특히 앨범 커버에 관심이 많았죠. 앨범 커버를 통해 많은 것을 배웠기 때문에 이 영화를 만드는 것이 무척 즐거웠습니다. 그 시절 내가 사랑했던 것들을 다시 되돌아볼 수 있게 해줬어요.”

스마트폰으로 음악을 듣는 지금이야 ‘앨범 커버’라는 말 자체가 생소하지만, 록과 LP의 전성기이던 당시만 해도 커버는 일종의 미술품이었다. 앨범을 관통하는 메시지를 한 장의 강렬한 이미지로 보여줘야 했기 때문이다.

파월은 “우리는 우리가 만든 앨범 커버들을 ‘논커버'(non-covers)라고 불렀다. 단순한 커버가 아니라 예술 작품을 만들고자 했기 때문”이라고 말한다. 다큐에 등장하는 오아시스의 노엘 갤러거는 “누군가 ‘앨범 커버는 가난한 사람들을 위한 예술’이라고 말했다”고 회상하기도 한다.

코르빈 감독이 작품을 통해 말하고자 하는 바도 비슷하다. 그는 “이 영화에 어떤 메시지가 있다면, 음반에 담긴 음악뿐만 아니라 음반이 담긴 커버에도 아름다움이 있다는 것”이라고 강조했다.

“핑크 플로이드의 ‘아톰 하트 마더'(Atom Heart Mother)와 피터 가브리엘의 앨범 커버들을 처음 봤을 때가 지금도 생생히 기억납니다. 제 마음을 사로잡은 그 앨범 커버들을 누가 만들었는지 궁금해 찾아보다가 힙노시스를 알게 됐죠. 힙노시스는 초창기부터 독보적인 개성을 가졌고 앨범 커버 디자인의 수준을 획기적으로 높였습니다.”

[티캐스트 제공. 재판매 및 DB 금지]

이 작품에는 데이비드 길모어 등 핑크 플로이드 멤버를 비롯해 레드 제플린의 로버트 플랜트, 폴 매카트니, 10cc의 그레이엄 굴드먼 등 아티스트들의 인터뷰가 담겼다. 이들은 각자 보관하고 있던 힙노시스 관련 사진도 제작진에게 제공했다.

코르빈 감독은 이들이 한마음 한뜻으로 다큐멘터리 제작을 도운 이유도 “모두 힙노시스의 작품들을 좋아하기 때문”이라면서 “앨범 커버에 대한 애정을 지금의 젊은 관객들에게 전할 수 있어서 무척 기쁘다”고 했다.

1980년대 들어 사람들이 텔레비전과 CD 등으로 음악을 듣기 시작하면서 앨범 커버의 시대는 저물었고, 디지털 시대인 지금은 거의 사라진 문화가 됐다. 힙노시스는 1980년대 중반 문을 닫았다.

낭만의 시절을 그리워하는 다큐멘터리 속 아티스트들과 디자이너들의 얼굴에는 깊은 씁쓸함이 묻어난다.

특히 힙노시스의 처음과 끝에 있던 파월이 고개를 떨군 채 눈물을 흘리는 마지막 장면은 핑크 플로이드의 ‘위시 유 워 히어'(Wish You Were Here·네가 여기 있다면 좋겠어)와 어우러져 더욱 절절하게 다가온다. 힙노시스의 ‘브레인’ 역할을 했던 소거슨은 10여년 전 세상을 떠났다.

“화려하고 제작비가 많이 드는 앨범 커버는 아무도 안 만드는 시대가 왔어요. 힙노시스를 없앤다는 건 생각조차 하기 싫었지만, 이젠 그만둘 때라고 생각해 그만두게 됐지요…비극이었어요. 15년 넘는 시간 동안 많은 걸 함께해냈는데 그걸 다 망친 거예요.”

[티캐스트 제공. 재판매 및 DB 금지]

rambo@yna.co.kr