퇴계조차 과거 폐단 지적하면서도 자식은 시험 보라 독려

이한 작가가 쓴 신간 ‘조선, 시험지옥에 빠지다’

[연합뉴스 자료사진]

(서울=연합뉴스) 송광호 기자 = 대학 입시는 어느 나라나 치열하다. 하지만 우리나라만큼 전투적인 곳을 찾기란 쉽지 않다. 대학수학능력시험(수능) 당일에 항공기 이착륙을 통제하고, 출근 시간과 증시 개장 시간을 조정할 정도니까 말이다. 시민들이 불편함을 토로할 법도 한데, 대다수는 ‘그러려니’ 하고 고개를 끄덕인다. 불만의 낌새조차 찾을 수 없다. 이상까지는 아니지만 무언가 특이한 것은 분명하다. 외국인의 시각에선 더욱 그렇다. 미국 언론 블룸버그통신은 ‘수능 날에는 나라가 멈춘다’고 소개하기도 했다.

또 다른 특이점은 대학입시가 아이에서 성인으로 나아가는 일종의 성인식이자, 출세의 등용문이라는 점이다. 성적에 따라 학생들을 줄 세우고, 그 줄은 출세의 밑거름으로 작용한다. 이런 전통은 적어도 수십 년, 길게는 500년 이상 됐다. 그 연원은 수능과 완전히 다른 시험이지만 본질은 같은, 과거(科擧)에서 비롯했다.

[연합뉴스 자료사진]

역사 크리에이터 이한 작가가 쓴 신간 ‘조선, 시험지옥에 빠지다'(위즈덤하우스)는 과거 시험에 울고 웃는 조선인의 모습을 조명한 대중 역사서다.

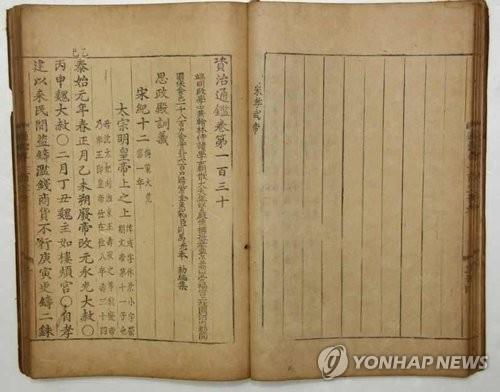

책에 따르면 과거는 만만한 시험이 아니었다. 적게는 수천권, 많게는 수만권을 읽고, 암기해야 대비할 수 있는 시험이었다. 일단 ‘논어’ ‘맹자’ ‘대학’ ‘중용’으로 이뤄진 사서와 ‘시경’ ‘서경’ ‘주역’의 삼경을 외워야 했다. 여기에 사마천의 ‘사기’와 사마광의 ‘자치통감’도 암기해야 했다. ‘사기’와 ‘자치통감’은 현대 번역본을 기준으로 600~700쪽 분량으로 이뤄진 40권 안팎의 도서다. 너무 분량이 방대해 각종 요약본이 수험생들 사이에 유통됐다.

[국가유산청 제공. 재판매 및 DB금지]

과거는 단순 암기 시험도 아니었다. 등장인물의 이름과 사연, 사건의 흐름과 맥락, 전체를 아우르는 주제와 문제의식을 모두 꿰뚫어야 했다. 그러려면 한자를 외우고, 각종 단어와 문법, 숙어와 관용구를 익히는 게 필수였다.

저자는 “오늘날의 입시생들이 열 번 읽는다면, 조선의 선비들은 100번, 1천번, 1만 번을 읽었을 뿐이다. 암기해야 할 글의 양이나 난도가 모두 오늘날의 교과서와는 차원이 다른 수준이었기 때문”이라고 설명한다.

[와이트리미디어 제공. 재판매 및 DB금지]

이토록 시험 과정이 어렵고, 힘들었던 이유는 통과하기가 만만치 않았기 때문이다. 과거 급제자는 전국에서 몇 명 되지 않았다.

첫 단계인 ‘초시’ 전체 급제자는 전국 240명, 성균관에 입학할 자격이 주어지는 복시(생원·진사시) 합격자는 200명에 불과했다. 과거의 꽃인 문과 합격생은 갑과 3명, 을과 7명, 병과 23명 등 33명밖에 되지 않았다. 그중에서도 1등을 부르는 말이 장원(壯元)이었다. 과거 급제자는 통상적으로 문과 합격생 33명을 의미했다.

시험 범위가 넓고, 공부할 양이 많아 부모들은 세 살 때부터 아이들을 공부시켰고, 10대 무렵부턴 쥐잡듯 다그쳤다. 아이들은 천자문→유합→훈몽자회→동몽선습→격몽요결→소학을 보고 난 후 대학과 통감 등을 읽었다. ‘통감’은 ‘자치통감’의 요약본이다. 스승들과 부모들은 통상 새벽 5시부터 저녁 9시까지, 때론 매질까지 해가며 아이들을 공부시켰다. 아이들은 그렇게 기본 10년, 길게는 20~30년 이상을 투자하며 공부해야 했다.

[연합뉴스 자료사진]

명성이 자자한 학자들도 자식 교육에선 일반 사대부들과 별반 다르지 않았다. 퇴계 이황(1501~1570)은 과거제를 비판했지만, 과거 볼 수준으로 공부하지 않는 외아들에게 잔소리하기 일쑤였다. ‘친척 아무개는 과거에 급제했는데 너는 무얼 하느냐’ ‘과거 보러 왜 올라오느냐, 그냥 농사나 지어라’ 같은 잔소리가 그의 단골 레퍼토리였다.

“다른 사람들의 자제들이 급제하는 것을 보는 것은 경사스러운 일이다만, 그럴수록 한탄스러운 마음이 더욱더 깊어지는구나. 너만이 홀로 분발하여 스스로 힘써 공부하려는 마음이 없느냐?” (1543년. 중종 38년)

조선 후기 대학자 다산 정약용(1762~1836)도 본인이 과거에 매진했을 뿐 아니라 자식들에게도 공부하라고 강권했다. 왕들도 세자에게 공부시키긴 마찬가지였다. 이런 분위기 속에, 명문가에선 입주 과외가 성행했고, 지금의 ‘대치동 현상’처럼 한양 유학도 빈번했다. 문과 급제자 중 65.1%가 한양과 경기도(지금의 서울 강남·북 일대) 출신이었다. 유명 입시 학원도 성행했다. 가령 고려말에 등장한 강경룡이 세운 서당은 입시의 메카로, 세종 때까지 100년간 명성을 떨쳤다.

[위즈덤하우스 제공. 재판매 및 DB금지]

부모들이 이처럼 과거에 집착한 건 출세와 직결됐기 때문이다. 장원은 고위직 시작인 종6품 관직에 곧장 임명됐고, 2등인 아원(亞元)과 3등인 탐화(探花)는 그보다 한단계 낮은 정7품 관직을 받았다. 병과로 급제했다면 종9품부터 시작해야 했다. 장원 급제라면 동기들보다 8~9년은 족히 앞서나가는 셈이었다.

저자는 “과거에도 현재에도 교육은 욕망으로 추동된다”며 “500년 전 조선에서도 교육은 문제였다”고 말한다.

“그때나 지금이나 자식 잘되기를 마다하는 부모는 없다. 그리고 조선에서 잘되는 길이란 결국 과거에 급제하는 것이었다. 하여 당시 사람들은 과거제도의 폐단을 지적하면서도, 거기에 무수한 시간과 돈, 노력을 쏟는 이중적이고도 모순적인 태도를 취할 수밖에 없었다. 이처럼 사회적인 자아와 개인적인 자아가 다르고, 이상과 현실이 끊임없이 괴리하는 것은 그때나 지금이나 변함없다.”

328쪽.

buff27@yna.co.kr