올해 퓰리처상 회고록 부문 최종후보 올라

(서울=연합뉴스) 이은정 기자 = 작가이자 출판 편집자인 앤드루 릴런드는 10대 시절 망막색소변성증 진단을 받았다. 이 병은 느리지만 꾸준히 시력이 사라진다. 한동안 그는 아직 볼 수 있으니 시각장애를 인정하기 어려웠다. 그러나 점차 걸음이 느려지고 몸을 여기저기에 부딪히고 차로 사람을 칠 뻔했다. 지팡이를 꺼내 들고 본격적으로 ‘눈먼 자의 나라’에 발을 내딛자 당연하게 여긴 세계, 관계가 변화했다.

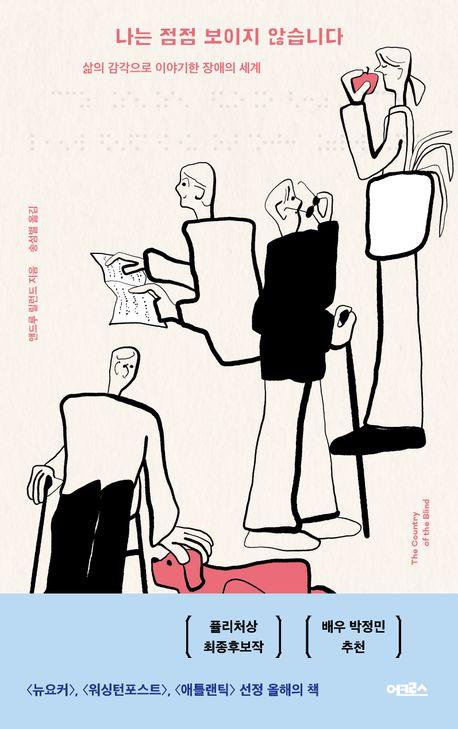

국내에 번역 출간된 책 ‘나는 점점 보이지 않습니다’는 시력을 잃어가는 릴런드의 회고록이자 경험을 담은 일기이며 눈멂의 세계에 대한 탐구기다. 그는 일상의 변화를 깨닫고 존재 방식을 배워가며 사랑, 가족, 예술, 기술, 정치의 의미를 새롭게 탐색한다. 첫 저서인 이 책으로 그는 올해 퓰리처상 회고록 부문 최종 후보에 올랐다.

실명은 저자의 삶 모든 측면에 속속들이 스며들었다. “작은 재앙들이 끊임없이 밀려와 지극히 평범한 일상에 착착 쌓이는 듯한 경험”이었다. 아내는 그를 위해 발걸음을 늦추고 욕조 주변을 치우고 냉장고를 정해둔 체계로 정리했다. 주위에선 무례한 질문을 해왔다. 눈멂은 취약함과 동의어였다.

이런 현실과 편견은 그에게 기대되는 보호자, 양육자, 남편, 아버지라는 역할을 좌절시켰다. 그는 가부장이 되고 싶은 욕망, 볼 수 없는 것은 무능하다는 사회적 통념을 깨달았다. 주류 사회가 상상하고 준비하고 편의를 제공하는 소비자로 살아왔다는 사실도 인지했다.

저자는 책에서 가족 내 역할, 직업, 인종 등 여러 정체성을 가진 개인이 시각장애인이란 하나의 정체성으로 취급받아도 되는지 끊임없이 질문한다. 시각장애는 무능함으로 인식돼도 되는지, 미국에서 장애를 갖고 사는 것이 인종적 편견과 교차점은 없는지, 완벽하게 자립적인 인간이 존재하는지 물음을 이어간다. “지팡이나 안내견이 필요한 사람은 장애인”이지만 안경이나 신발이 필요한 사람은 도구와 맺는 관계가 동일한데도 장애인이 아니지 않나.

열정적인 삶을 산 시각장애인들의 이야기도 저자가 새로운 존재 방식을 배우는 계기가 됐다.

생명윤리학자 에이드리언 애쉬는 “내가 정치적이 되지 않으면 내 문제를 해결할 수도 없다는 것”을 깨달았고 장애로 인한 일터에서의 차별금지법 통과를 이끌었다.

책을 읽고 쓰려한 시각장애인들의 열정 덕에 점자가 탄생했다. 시각장애인 기술자들이 만든 디지털 읽기 포맷은 오늘날 전자책 업계 표준 포맷인 이퍼브(ePub)가 됐다.

저자는 눈멂 이후에도 남아 있는 감각, 상상력, 감정을 통해 “잃어버린 것을 넉넉히 뛰어넘는 수많은 세계가 지속된다”고 말한다.

그러면서 눈먼 이들의 세계와 시각 세계를 구분하는 것은 “낙인과 오해로 이루어진, 대체로 피상적인 것”이라며 두 세계가 하나이므로 “서로에게 영역을 양보하고, 내어주고, 공유해야 할 것”이라고 강조한다.

책의 한국어판 표지에는 제목과 부제, 저자명, 역자명을 점자로도 표기했다.

시각장애인 아버지를 둔 배우 박정민은 “내 아버지의 긴 일기와도 같은 책”이라고 추천사를 썼다.

어크로스. 송섬별 옮김. 432쪽.

mimi@yna.co.kr