한국학중앙연구원 장서각, 총 57건 자료로 사도세자의 삶 재조명

세자 폐위 정당성 강조한 영조…’사도세자 아들’ 정조는 추숭 집중

[한국학중앙연구원 제공. 재판매 및 DB 금지]

(서울=연합뉴스) 김예나 기자 = “임금이 세자에게 명하여 땅에 엎드려 관을 벗게 하고, 맨발로 머리를 땅에 조아리게 하고 이어서 차마 들을 수 없는 전교를 내려 자결할 것을 재촉하니….”

1762년 윤5월 13일 창덕궁은 말 그대로 살얼음판이었다.

조선 제21대 임금인 영조(재위 1724∼1776)는 아들을 서인으로 만들었고 뒤주에 가뒀다. 마흔 넘어 얻은 귀한 아들이었지만 왕은 매몰찼다. 더위가 한창이었을 계절, 세자는 결국 뒤주에 갇힌 지 8일 만에 숨졌다.

[한국학중앙연구원 제공. 재판매 및 DB 금지]

조선 왕실에 전례 없었던 비극, 사도세자(1735∼1762)의 이야기를 조명한 전시가 열린다. 7일부터 한국학중앙연구원 장서각에서 선보이는 ‘사도세자와 두 임금의 시선’을 통해서다.

전시는 사도세자를 바라보는 엇갈린 시선을 보여준다.

영조가 아들을 죽일 수밖에 없었던 명분, 아버지의 죽음을 목도한 정조(재위 1776∼1800)가 사도세자를 왕으로 높여 받든 과정 등을 57건의 자료로 풀어낸다.

1743년 영조가 직접 짓고 쓴 ‘훈유'(訓諭)는 눈여겨볼 만하다.

[한국학중앙연구원 제공. 재판매 및 DB 금지]

그해 관례를 치르는 사도세자에게 쓴 글에는 ‘뜻을 원대하게 세우고 사람들을 관대하게 부리고 공평한 마음으로 똑같이 대하고 현명하고 유능한 자에게 일을 맡겨라”고 돼 있다.

첫째 아들인 효장세자(1719∼1728)가 요절한 뒤 영조가 어린 세자에게 걸었던 기대, 공부에 싫증을 느낀 세자에 실망한 모습 등을 기록을 통해 엿볼 수 있다.

부자 관계가 파국으로 치닫던 과정도 여러 자료에 드러나 있다.

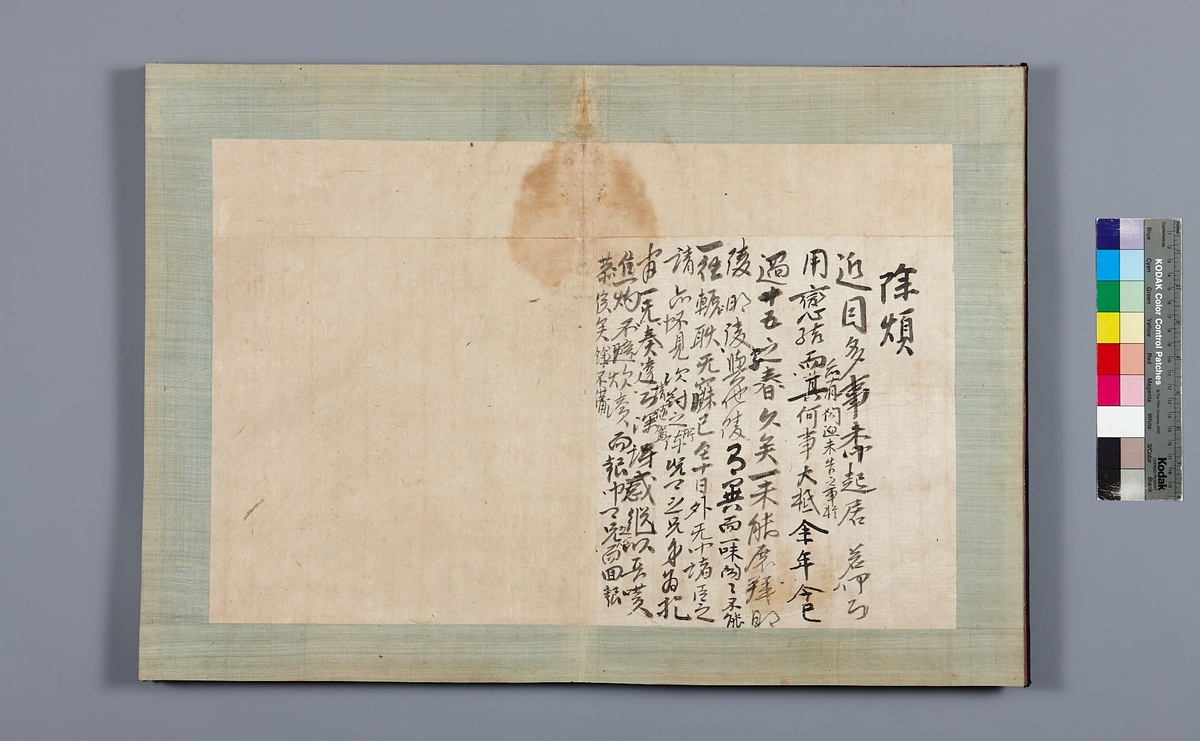

예컨대 사도세자가 장인에게 보낸 간찰(簡札·편지)에는 조부인 숙종(재위 1674∼1720)의 능침인 명릉(明陵)을 한 번도 참배한 적이 없다는 점을 한탄하는 내용이 담겨 있다.

[한국학중앙연구원 제공. 재판매 및 DB 금지]

영조는 해마다 명릉을 찾았으나 사도세자는 22세가 되어서야 함께 갔다고 한다.

사도세자와 혜경궁 사이에서 세손(훗날 정조)이 태어나고 두각을 드러내자 영조는 세자가 아닌 세손에게 지극한 관심을 쏟으며 훈계의 글을 써주기도 했다.

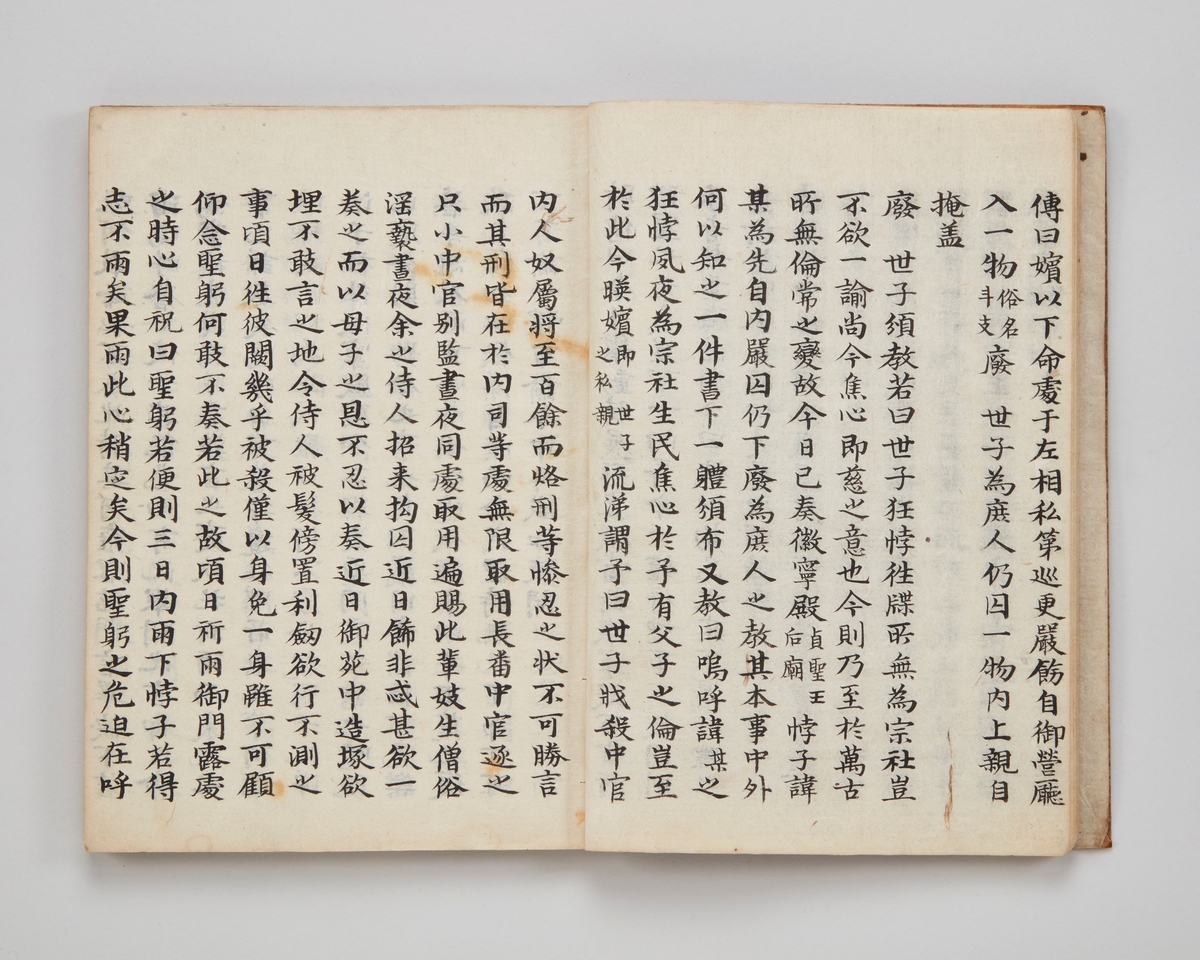

사도세자를 뒤주에 가둔 뒤에는 ‘폐세자반교문'(廢世子頒敎文)을 친히 쓰고 반포하면서 세자를 폐위하고 처분할 수밖에 없는 근거를 제시한 점도 눈에 띈다. ‘대천록'(待闡錄) 등 문헌에 남아있는 반교문이 공개된다.

장서각 관계자는 “사도세자가 숨진 뒤 영조는 장례 절차를 간소하게 하라고 명했고, 사도세자를 위해 지은 제문에서도 세자의 잘못을 기술하는 데 초점을 맞췄다”고 설명했다.

[한국학중앙연구원 제공. 재판매 및 DB 금지]

전시에서는 비극을 딛고 왕이 된 정조의 행보도 비중 있게 다룬다.

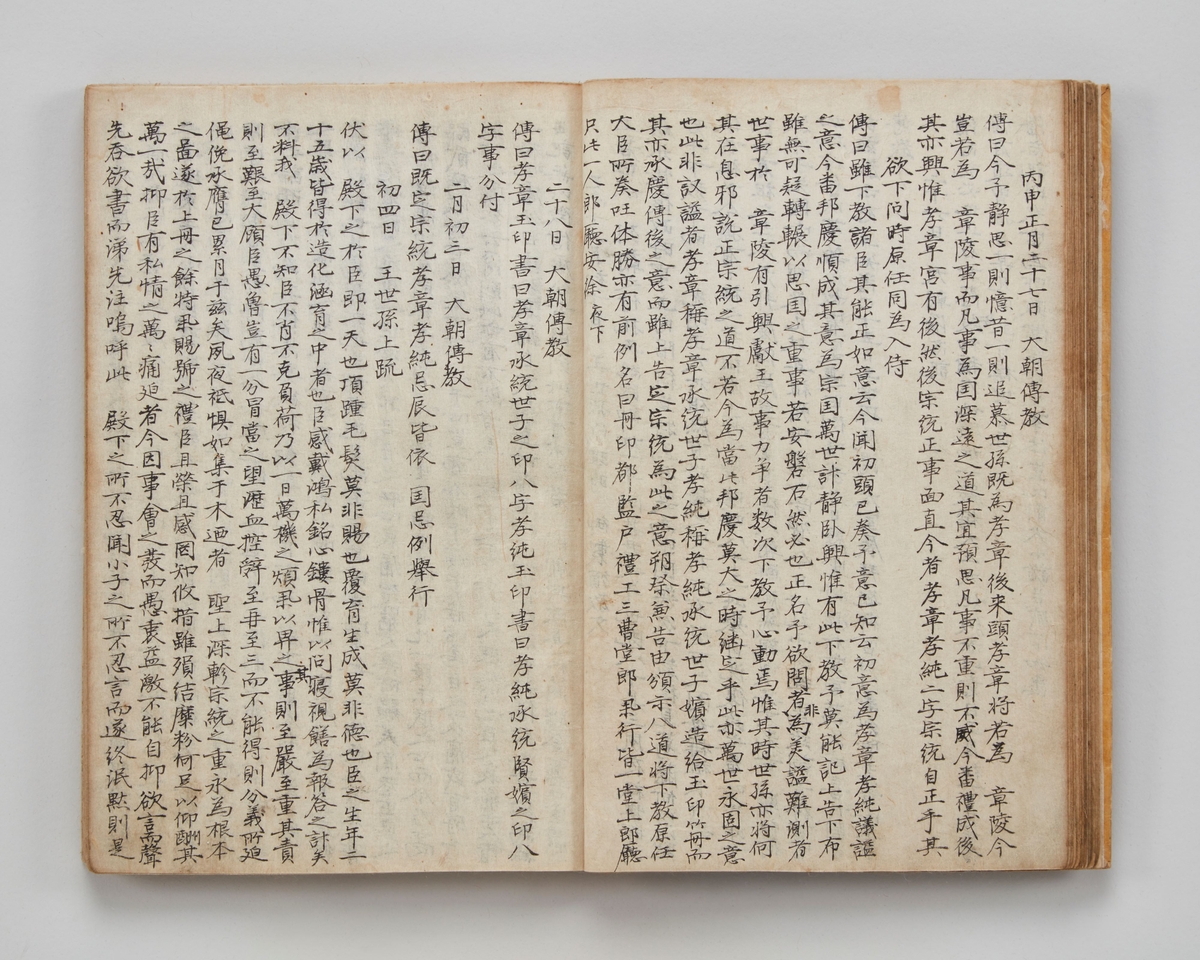

1776년 3월 10일 조선왕조실록 기사에 따르면 정조는 왕위에 즉위하자마자 “과인은 사도 세자의 아들이다”고 공표하며 사도세자를 추숭(追崇)하는 데 몰두한다.

추숭은 왕위에 오르지 못하고 죽은 이에게 임금의 칭호를 주던 일을 뜻한다.

영조에게 임오화변과 관련한 기록을 없애달라고 간청하고, 사도세자에게 ‘장헌'(莊獻)이라는 시호를 올리는 등의 추숭 과정을 다양한 기록으로 살펴볼 수 있다.

[한국학중앙연구원 제공. 재판매 및 DB 금지]

사도세자의 무덤과 관련한 기록인 ‘영우원 보토소등록'(永祐園 補土所謄錄), 사도세자의 태실(胎室)을 묘사한 ‘태봉도'(胎封圖) 등을 한자리에서 보여준다.

전시에서는 부친을 향한 애절함이 지나칠 수 있다는 점도 역사적 시선으로 비춘다.

장서각 관계자는 “정조는 부친의 문집을 손수 편집하고 교정하는 과정에서 원고를 대폭 개작했다”며 “이런 그릇된 추숭 방식은 문헌적 신뢰성에 중대한 흠결을 남겼다”고 전했다.

전시는 12월 27일까지 열린다.

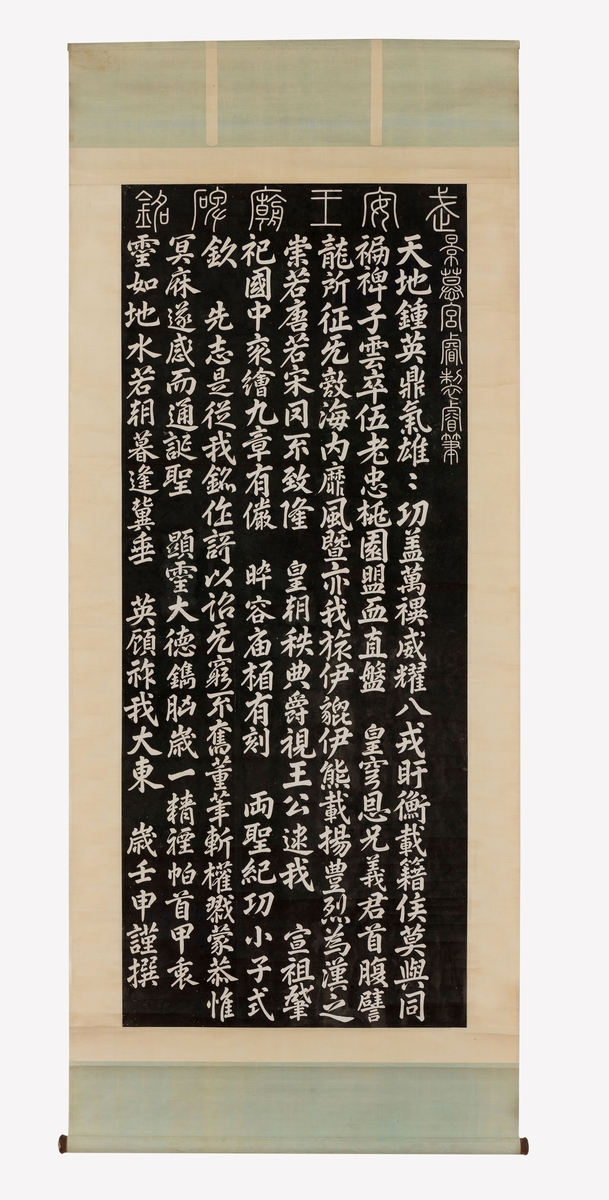

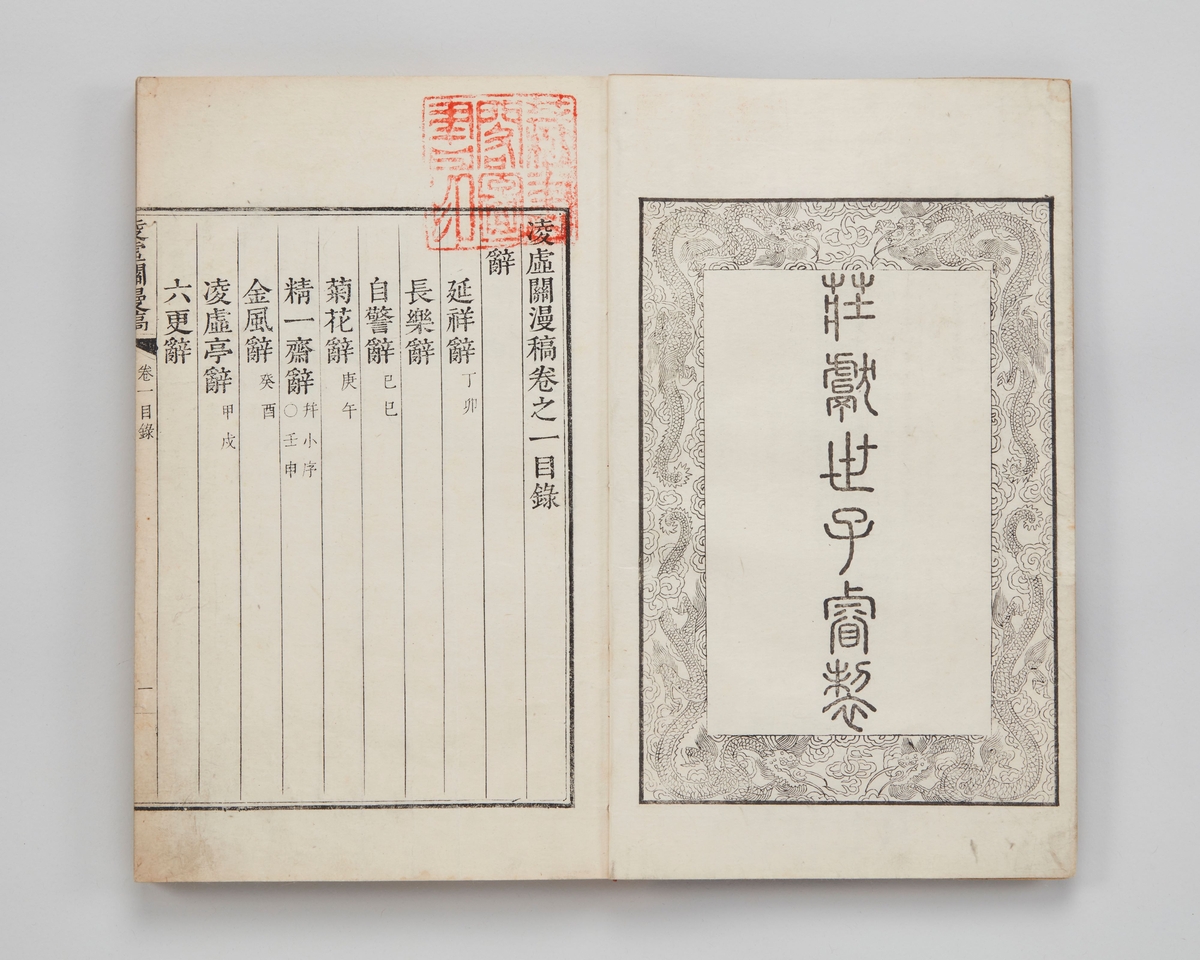

1814년에 사도세자의 예제를 간행한 시문집 [한국학중앙연구원 제공. 재판매 및 DB 금지]

yes@yna.co.kr