(서울=연합뉴스) 도광환 기자 = 멈출 수 없었다. 초반엔 유머로 가득하더니 곧 추리소설처럼 비밀을 풀어가는 과정이 전개된다.

일본의 저명한 러시아어 통역가이자 에세이스트인 요네하라 마리(1950~2006)가 쓴 소설, ‘올가의 반어법’은 실화를 바탕으로 쓴 소설로서, 기이했던 정체불명 무용 교사 ‘올가’를 찾아 나서는 이야기다.

스탈린 체제 악명 높았던 강제수용소의 처참한 기록들이 이어지는데, 몸서리쳐지는 극한 속, 죄 없는 사람들 생존 투쟁을 읽으면서 때때로 숨을 몰아쉬며 책을 덮었다.

저자는 청소년기를 체코 프라하에서 보냈다. 당시 만난 사람과 사건들을 얼개로 삼아, 페레스트로이카 이후 공개된 수기(手記)와 자료들을 참고해, 질기고 모진 삶을 산 사람들을 담담하게 진술한다.

책에서 인용하는 한 이야기가 감명 깊다.

말과 표정을 잃고, 존재 가치와 이유마저 상실한 밤의 숙소. 어느 날 한 여인이 혼신을 다해 이야기를 끄집어낸다. ‘안나 카레니나’, ‘모비 딕’, ‘오셀로’ 등에 이어 협주곡, 교향곡에 이르기까지, 순전히 기억에 의존해 낭독하고, 입으로 연주한다. 곧 춤과 노래도 등장해 밤마다 그들만의 무대가 펼쳐진다.

신기한 일이 벌어졌다. 그렇지 않아도 부족한 수면 시간을 크게 잡아먹는 ‘공연’이었지만, 여자들의 피부는 윤기가 돌기 시작했다. 자유의 몸일 때 마음속에 새겨두었던 예술이 생명력을 불어넣은 것이다.

미술사에서도 생명의 온기를 얻는, 대단히 감동적인 한 인물을 만났다.

프리들 디커브랜다이스(1898~1944)는 오스트리아 출신 화가로서 독일 바우하우스에서 파울 클레를 만났다. 어린이들이 그린 그림에 매료됐다. 그들의 그림에 드러나는 본질과 꿈을 사랑했다.

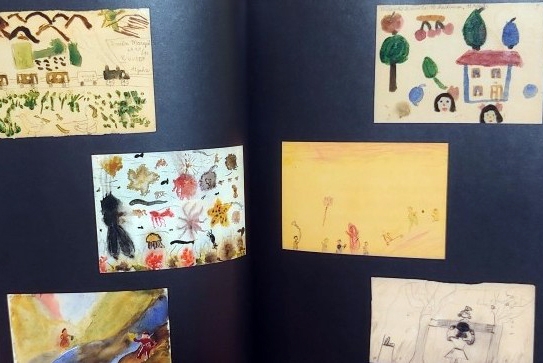

프라하 유대인 박물관 소장

프라하 유대인 박물관 소장

1942년 12월, 그녀는 모든 꿈을 잃었다. 남편과 함께 체코의 나치 강제수용소로 끌려간 것이다. 하지만 그녀는 절망하지 않았다. 다시 꿈을 키우며 거친 현실을 이겨내는 꿈을 찾아 나섰다.

그건 수용소 내 어린이들에게 미술을 가르치는 일이었다. 아이들과 함께 그리고, 토의하고, 전시하고, 공연하는 치유의 시간을 마련했다.

2년. 그녀가 아이들과 나눈 시간은 길지 않았다. 1944년 가스실에서 삶을 마감했지만, 놀라운 일이 벌어졌다. 십 년 뒤, 그녀의 짐을 정리하던 중 어린이들이 그린 그림 4천 7백여 점을 발견한 것이다.

더 놀라운 사실이 있다. 아이들 그림에 분노, 절망, 고통 등이 보이지 않는다는 점이었다. 꽃과 식물, 이웃, 일상, 바다 등이 그려져 있었다. 아이들의 꿈과 자유는 결코 멀고 높은 데 있지 않았다. 아이들 바로 곁에 희망이 움트고 있었다.

책 ‘서랍에서 꺼낸 미술관’ (이소영) 내 캡처

죽음이 예견된 상황에서도 그녀는 절망만을 보지 않았으며, 자신이 선 자리에서 자신이 잘 할 수 있는 터를 만들었다. 미술을 가르치는 일에서 ‘함께 나눔’의 가치를 겨냥했다. 수용소라는 단단한 벽(Wall) 속에 갇혀 있었지만, 벽보다 굳센 자유(Will)를 찾았다.

미술뿐 아니라 예술의 진짜 힘은 ‘자유’와 ‘해방’이다. 이 둘은 예술의 밑천이다. 예술의 힘이 센 이유는 자유와 해방의 서사이기 때문이다.

나치 수용소에서 겪은 처절한 경험을 기록한 ‘죽음의 수용소에서’를 쓴 빅터 프랭클은 이렇게 말했다.

“인간의 주된 목표는 쾌락을 얻거나 고통을 피하는 데 있는 것이 아니라, 삶에서 어떤 의미를 찾는 데 있다”

dohh@yna.co.kr