연애소설 형식에 담은 문학·사랑에 대한 치열한 탐구

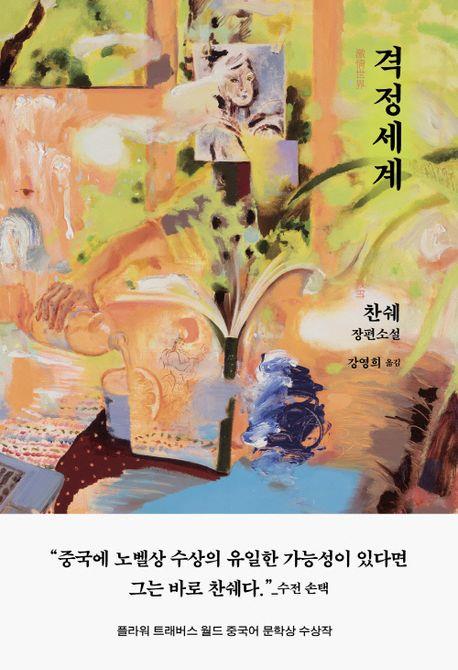

[은행나무 제공. 재판매 및 DB 금지]

(서울=연합뉴스) 김용래 기자 = 문학과 예술의 유토피아 도시 ‘멍청’. 이 가상의 도시에는 함께 모여 북클럽을 조직해 치열하게 문학을 읽고, 또 사랑하는 사람의 마음을 읽으려 분투하는 이들이 있다.

북클럽 ‘비둘기’를 중심으로 온갖 문학과 독서론이 펼쳐지는 장편소설 ‘격정세계’는 중국의 카프카로 불리는 작가 찬쉐(殘雪)가 소설로 쓴 문학론이다.

북클럽에 모인 그 누구보다 문학을 사랑하는 일곱 쌍의 연인들은 서로 얽히고설킨 관계 속에서 사랑을 얻기까지 자신이 갈망하는 대상을 읽어내려고 부단히 애를 쓴다.

“정말 이상하죠? 난 먼저 문학과 사랑에 빠졌고 그다음에 페이를 사랑하게 되었는데 둘이 마치 하나인 것 같아요.”

“이상할 것 하나 없어, 한마. 문학이 뭐야? 바로 사랑이야. 그래서 네가 사랑에 빠진 거라고.”(130쪽)

평범한 일상을 살아가면서도 글쓰기와 독서, 삶과 예술이 하나로 녹아든 공간인 ‘비둘기’ 북클럽에 모여 토론하는 이들은 매혹적인 경험을 나누며 격정의 세계로 빠져든다.

찬쉐는 해마다 노벨문학상 시즌이면 단골 후보로 이름이 거론되는 동시대 중국 문학의 대표주자 격인 소설가다.

난해하기로 유명한 전작들과 달리 이 작품은 비교적 가볍게 읽을 수 있는 연애소설 형식을 띠고는 있지만, 문학과 예술에 대한 깊은 사유들로 인해 마냥 가볍게 읽히지만은 않는다.

“우리는 소통할 때 깊이 파고들어야 하고 거기서 한층 더 들어가야 해요. 자신을 맞은 편 사람 혹은 사물로 변화시켜야 할 뿐 아니라 상대를 파고든 후에는 되돌아와서 상대를 자신으로 변화시켜야 합니다.” (614쪽)

등장인물 리하이의 말처럼 독서도 소통이고, 사랑도 소통이다. 그리고 그 핵심은 바로 읽는 이의 삶에 변화를 일으키는 것이다.

작품 속 인물들은 상대를 읽어내려는 길고 고통스러운 과정의 끝에서 자신의 변화는 물론 상대의 변화와도 마주하게 된다.

이런 사랑의 과정은 곧 문학 독서의 과정이기도 하다.

좋은 문학이란 어떤 것이어야 하는지 고민하는 진지한 독자라면, 또는 찬쉐의 미로와도 같은 문학세계에 입문하고 싶지만 망설였던 독자라면 무척 반가워할 만한 책이다.

은행나무. 강영희 옮김. 688쪽.

yonglae@yna.co.kr